内容概要

桑黄作为传统名贵药用真菌,其真伪鉴别直接关系药材品质与临床效用。本文基于形态学、显微特征及理化检测技术,系统构建道地桑黄的鉴别体系。研究涵盖菌盖表面轮纹密度测量标准、切面金边结构的显微辨识要点、虎皮纹路的分布规律等核心指标,同时规范荧光反应实验的操作参数与结果判读准则。通过对比树舌、云芝等12种常见伪品在菌孔形态、菌肉质地及化学成分上的差异,建立多维度鉴别流程,为药材市场规范化及临床应用安全性提供科学依据。

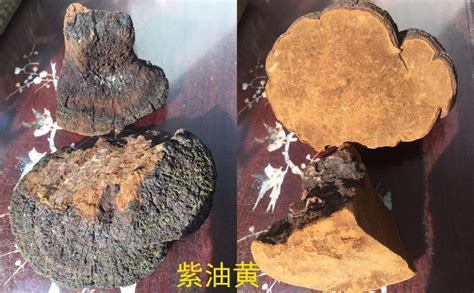

桑黄菌盖形态鉴别要点

桑黄菌盖的形态特征是鉴别其真伪的首要观察指标。正品桑黄菌盖多呈扇形或半圆形,直径范围在3-12厘米之间,边缘呈现自然卷曲状,且具有标志性的金黄色镶边结构。菌盖表面可见同心环状轮纹,轮纹间距约0.5-1.2毫米,排列紧密有序,与伪品常见的宽疏纹路形成显著差异。成熟桑黄的菌盖色泽由中心向外逐渐过渡,中心区域呈深褐色至棕褐色,边缘则保留明显的橙黄色调,这种渐变特征在紫外灯下会显现微弱荧光反应。

实际操作中建议选取完整菌盖样本,在自然光线下观察边缘完整性及色泽过渡是否自然,避免因虫蛀或破损影响判断。需特别注意部分伪品会通过染色模仿色泽层次,但无法复现金边结构的立体质感。

菌盖背面的管孔层呈现均匀蜂窝状,孔径约0.1-0.3毫米,孔口边缘整齐无毛刺。新鲜样本触感具有皮革般韧性,干燥后质地变硬但不易碎裂,这与木质化严重的伪品存在明显区别。某些伪品如暴马桑黄虽外形相似,但其菌盖边缘常出现不规则缺损,且缺乏正品特有的细密裂纹网络。

轮纹密度特征分析标准

桑黄菌盖表面轮纹的密度与排列规律是鉴别道地药材的重要指标。正品桑黄在生长过程中因昼夜温差形成的年轮状纹路,通常呈现每毫米3-5条的高密度特征,且纹路间距均匀呈同心圆式分布。通过显微测量可发现,其轮纹边缘锐利清晰,相邻纹路间过渡区宽度不超过0.1毫米。对比常见伪品如暴马桑黄或杂树黄时,伪品轮纹往往呈现以下异常特征:密度低于2条/毫米、纹路间距不规则或存在断裂现象。

| 鉴别指标 | 正品桑黄 | 常见伪品 |

|---|---|---|

| 轮纹密度(条/毫米) | 3.2-4.8 | 1.5-2.3 |

| 间距均匀度 | ≥90% | ≤65% |

| 纹路清晰度 | 锐利无毛边 | 模糊有锯齿 |

| 过渡区宽度(毫米) | ≤0.1 | ≥0.3 |

实际操作中建议使用带刻度的10倍放大镜进行初步观测,当发现轮纹密度显著偏离标准值时,需结合显微观察作进一步验证。值得注意的是,部分生长异常的桑黄可能出现局部密度波动,但整体仍保持规律性递减趋势,这与伪品的不规则分布具有本质区别。

切面金边结构识别方法

正品桑黄的切面金边结构是其核心鉴别特征之一。在纵向剖切样本时,可观察到菌体边缘存在宽度约0.2-0.5毫米的亮黄色至金黄色环带,该环带呈现半透明角质状,在自然光线下具有金属光泽。值得注意的是,金边与内部菌肉过渡区形成明显色阶差,伪品常因染色工艺导致边缘颜色浑浊或与内部界限模糊。专业鉴别时需配合10倍放大镜观察,真品金边结构在微观层面可见层叠排列的致密菌丝束,而仿制品多表现为颜料堆积或纤维断裂。此外,《中国药用真菌志》中记载的正品桑黄金边在紫外灯(365nm)照射下会呈现微弱蓝绿色荧光,这一特性可作为辅助验证指标。

虎皮纹路典型特征解析

桑黄表面特有的虎皮纹路是鉴别正品的重要形态学指标。这种纹路由深浅交错的黄褐色斑块构成,形似虎皮的不规则条状斑纹,通常呈现放射状或环状分布规律。正品桑黄的虎皮纹路边缘过渡自然,斑块间存在0.3-0.5mm的渐变带,在侧光照射下可见立体凹凸感,这是菌丝体在特定温湿度条件下形成的次级代谢产物堆积所致。与常见伪品相比,伪桑黄的斑纹多呈机械性划痕状,边缘锐利且缺乏自然过渡,部分染色仿制品在放大镜下可见染料渗透导致的纤维结构断裂。值得注意的是,虎皮纹路的清晰度会随着储存时间延长而减弱,但正品仍能保持基底色与纹路的层次分离特征。

荧光反应检测操作指南

荧光反应检测是鉴别桑黄真伪的重要理化指标之一。操作时需准备波长365nm的紫外分析仪,在暗室环境中将待测样本置于观察台。正品桑黄切面在紫外光激发下会呈现独特的蓝绿色荧光,该现象源于菌体内含有的活性物质桑黄多糖与三萜类化合物。检测时应选取菌盖与菌柄交界处的新鲜切面,避免因样本氧化或污染导致荧光减弱。操作过程中需注意紫外线防护,佩戴专用护目镜,同时保持样本表面平整以确保光斑均匀覆盖。若荧光呈现暗黄色或无显色反应,则提示可能为树舌灵芝等伪品。对于陈旧样本,建议配合显微观察进行复核,以排除储存条件对检测结果的干扰。

显微观察技术实施流程

显微观察是桑黄鉴别体系中验证微观形态特征的核心步骤。操作前需制备标准样本切片,通常采用棉蓝染色法增强菌丝结构辨识度。将处理后的样本置于光学显微镜下,首先在40倍物镜下定位菌丝分布区域,逐步切换至400倍观察菌丝形态细节。正品桑黄菌丝呈现淡黄色、分枝角度规则,且具有典型的锁状联合结构,孢子呈椭圆形且表面光滑。对比伪品时需重点关注菌丝隔膜形态及囊状体有无,例如树舌灵芝伪制品常出现无隔膜菌丝或畸形孢子。观察过程中需同步记录显微摄影图像,便于与标准图谱进行纹理密度与孢子尺寸的定量比对。

理化检测科学鉴别步骤

理化检测通过化学试剂反应与物质分析实现桑黄真伪鉴别。首先进行氢氧化钠显色试验:取1g样品粉末加入5%氢氧化钠溶液,正品桑黄浸出液呈深红棕色,伪品多显黄褐色或无明显变化。其次开展乙醚提取物荧光观察,正品经乙醚萃取后置于365nm紫外灯下可见蓝绿色荧光,而伪品因缺乏特定萜类化合物常表现为暗紫色或无荧光。针对多糖组分差异,可进行碘化钾沉淀反应,正品桑黄提取液加入碘化钾试剂后生成橙红色絮状沉淀,而伪品因多糖结构不同多形成浅黄色沉淀。检测过程中需严格控制试剂浓度与反应时间,结合显微观察结果交叉验证,确保鉴别结果的科学性与可重复性。

伪品桑黄十二项差异对比

与正品桑黄相比,伪品在多项关键指标上存在显著差异。首先,菌盖颜色方面,伪品多呈现棕红色或灰褐色,缺乏正品特有的深褐色哑光质感。其次,轮纹密度差异明显,伪品轮纹间距宽且排列杂乱,而正品轮纹细密均匀,每厘米可达6-8条。切面特征中,伪品通常无金边结构或仅呈现断续浅黄色边缘,与正品完整的金色环带形成鲜明对比。虎皮纹路方面,伪品表面斑纹多呈不规则片状,且缺乏立体层次感。荧光反应检测中,伪品在紫外灯下多表现为微弱蓝光或无明显反应,而正品可呈现明亮的黄绿色荧光。显微观察显示,伪品菌丝排列松散,孢子形态不规则,与正品致密整齐的菌丝结构及椭圆形孢子形成差异。此外,伪品浸出液常出现浑浊沉淀,且理化检测中多糖含量普遍低于正品标准值的30%以上。

结论

综合上述分析可见,桑黄的鉴别需建立在多维度特征验证体系之上。正品桑黄特有的金边结构、虎皮纹路及荧光反应等核心指标,需与菌盖轮纹密度、切面显微特征等形成交叉验证。通过显微观察与理化检测的科学流程,可有效规避伪品在色泽、质地及成分上的12项典型差异。值得注意的是,环境因素可能导致部分形态学特征存在个体差异,因此鉴别过程中需结合药材来源、生长周期等背景信息进行综合判断。对于从业者而言,系统掌握鉴别要素的优先级排序与检测方法的适用范围,是提升鉴定准确率的关键所在。

常见问题

如何快速判断桑黄是否为道地药材?

观察菌盖边缘是否呈现连续完整的金边结构,这是正品桑黄最显著的特征之一。

伪品桑黄与正品在虎皮纹路上有何差异?

正品虎皮纹路由深浅交替的环带构成,纹路清晰自然;伪品常表现为杂乱色斑或人工绘制痕迹。

家庭环境下如何进行简易荧光反应检测?

使用365nm紫外灯照射桑黄切面,正品会显现蓝绿色荧光,伪品通常无反应或呈现暗黄色。

显微观察是否必须使用专业设备?

鉴别孢子形态和菌丝结构时需借助400倍以上显微镜,普通放大镜难以分辨微观特征差异。

哪些常见伪品容易被误认为桑黄?

云芝、裂蹄层孔菌及人工染色树舌为高频伪品,可通过轮纹密度和切面颜色分布进行区分。

理化检测中最重要的指标是什么?

乙醇提取液在沸水浴加热后,正品会析出金黄色絮状物,伪品溶液则保持澄清或浑浊状态。

保存时间是否影响桑黄的鉴别特征?

陈年桑黄金边可能氧化变暗,但轮纹密度和显微特征仍保持稳定,需结合多指标综合判断。

上一篇:桑黄销路拓展策略与市场渠道分析

下一篇:桑黄鉴定方法与鉴别要点解析