内容概要

桑黄作为名贵中药材,其真伪鉴别涉及多维度特征分析与科学检测手段。本文将从形态结构、感官特性及理化指标三方面入手,系统梳理7项核心鉴别要素,包括表皮纹理的层叠规律、菌孔排列密度、特殊药香气味组成等关键指标。通过对比野生桑黄与人工仿制品的显微结构差异,结合国家药典委员会颁布的《中药材鉴定通则》(2020年版)中关于多孔菌科药材的检测标准,特别整理出快速鉴别的实用对照表(表1)。

| 鉴别维度 | 核心特征 | 常见造假破绽 |

|---|---|---|

| 表皮纹理 | 同心环纹间距≤0.3mm | 机械压痕纹理生硬 |

| 菌孔密度 | 每平方厘米≥120孔 | 孔洞分布不均/过大 |

| 断面形态 | 纤维状撕裂/金黄丝状物 | 粉质脱落/颜色泛白 |

| 气味检测 | 陈木香混合淡杏仁味 | 刺鼻酸味/无特征香气 |

后续章节将逐项解析特征形成机理,并针对染色增重、树脂塑形等6类典型造假工艺进行技术拆解,为消费者建立系统化鉴别知识体系。

桑黄纹理鉴别要点

桑黄的真伪鉴别中,纹理特征是首要观察指标。天然野生桑黄的表面通常呈现不规则的环状纹路,类似树木年轮,但分布更为细密且自然舒展,纹路间距约为0.5-1毫米,肉眼可见清晰的放射状细纹。真品桑黄的纹理边缘多带有轻微卷曲或凹凸感,尤其在干燥状态下更为明显。人工仿制品常因模具压制工艺限制,导致纹路过于规整或深浅一致,部分低质仿品甚至出现断裂式重复图案。需特别注意,某些高仿品会通过化学腐蚀制造假性纹理,但其纹路边缘往往过于锐利,缺乏自然过渡。根据《中国药典》及中药材鉴定规范,桑黄纹理的显微结构应具备菌丝束交织特征,可通过放大镜辅助观察验证。

气味分辨真假关键

桑黄的气味特征是其真伪鉴别的重要生物标识。天然野生桑黄在干燥状态下会散发出类似菌菇的淡雅木香,若用热水短暂浸泡,气味会转化为略带甜味的陈年木质气息,这种气味源于其活性成分桑黄多糖和萜类化合物的自然释放。而人工仿制品或劣质品常带有刺鼻的化学药水味、霉味或酸腐味,部分造假者会通过喷洒香精模拟天然气味,但这类气味往往过于浓烈且不持久,静置数小时后会出现明显异味分层现象。

鉴别建议:嗅闻时可将桑黄置于掌心搓热,天然桑黄经摩擦后气味会逐渐醇厚,而人工处理品则可能因温度升高暴露出刺激性气味。

需特别注意的是,储存不当的真品桑黄也可能因受潮滋生霉菌,产生类似假货的酸败气味。因此在实际鉴别中,需结合外观特征与实验室检测(如气相色谱-质谱联用分析)进行综合判断,避免单一指标误判。

断面特征快速识别

观察桑黄的断面是鉴别真伪的重要步骤。天然野生桑黄断面呈现明显的纤维状或放射状纹路,质地均匀致密,边缘处通常可见深褐色至黄褐色的环状层纹,整体呈现自然过渡的色泽变化。人工仿制品断面则多呈现均匀粉末压合痕迹或机械切割形成的平整切面,部分染色制品会出现颜色分层不自然、边缘发白等现象。根据中国药典2020年版桑黄检测标准,正品断面在显微镜下可见菌丝束呈束状排列,而劣质品常掺杂木屑、淀粉等杂质。若发现断面有胶质粘合痕迹或异常反光点,需警惕工业胶粘剂或化学增光剂的使用。

权威检测标准解析

要科学验证桑黄真伪,需依托国家认可的专业检测体系。目前《中国药典》及《食用菌质量安全标准》均对桑黄的形态学特征、活性成分含量作出明确规定,例如正品桑黄的多糖含量需≥8.5%,三萜类物质总量≥1.2%。检测机构通常采用显微观察法识别菌丝排列规律,通过红外光谱分析比对特征吸收峰,部分实验室还会应用DNA条形码技术进行分子鉴定。值得注意的是,正规检测报告中应包含菌种拉丁学名(如Phellinus linteus)、产地溯源信息及重金属残留检测数据。若样品出现木质填充物显微特征或化学成分图谱异常偏移,则可能涉及染色、拼接等造假手法。

常见造假手法揭秘

市场上桑黄造假手段主要集中于染色、拼接及替代品仿制三大类型。染色处理多采用工业染料或天然植物色素浸泡,使劣质菌体呈现与野生桑黄相似的黄褐色,但经水浸泡后易出现褪色或颜色分层现象。拼接造假则通过胶水黏合碎料或薄片,形成完整外观,但断面可见明显胶痕或结构断裂。更隐蔽的手法是以树舌灵芝、桦褐孔菌等低价菌类进行雕刻染色,其纹理虽接近桑黄,但菌孔排列密度与气味存在差异。值得注意的是,部分人工培植桑黄经特殊处理后冒充野生品,需结合显微结构(如菌丝形态)及成分检测(如三萜类物质含量)进行区分。根据中国农科院食用菌检测中心标准,正品桑黄的灰分含量应低于8%,而染色品常因添加剂导致灰分超标。

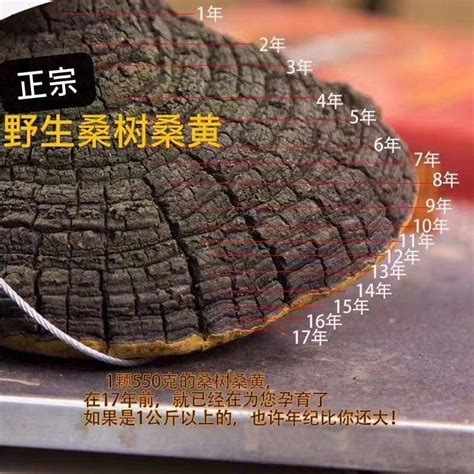

野生与人工品对比

野生桑黄与人工培植品在形态特征和有效成分上存在显著差异。野生桑黄多生长于深山老林的桑树枯木上,表面颜色呈现深黄褐色至铁锈色过渡,边缘常有自然风化形成的波浪状裂纹,背面菌孔排列疏密不均且伴有细密绒毛。人工培植桑黄因生长环境可控,整体颜色较为均匀,菌盖边缘较为平整,背面菌孔排列规则且绒毛稀少。权威检测数据显示,野生桑黄的多糖含量通常比人工产品高出15%-30%,且三萜类物质的种类更为丰富。值得注意的是,部分仿制品会通过染色或压模工艺模仿野生特征,需结合断面颜色(野生品断面呈琥珀色渐变)及木质化程度(野生品质地更紧实)综合判断。

购买避坑实用技巧

在选购桑黄时,优先选择具备正规资质的药材市场、品牌专营店或经认证的线上平台,避免从流动摊贩或不明来源的渠道购买。需警惕价格异常低廉的产品,野生桑黄因资源稀缺且采收成本高,通常价格显著高于人工培育品。购买时务必要求商家提供完整的检测报告,重点关注真菌多糖含量、重金属残留等核心指标,并可通过报告上的机构编号在对应检测机构官网验证真伪。此外,要求保留完整的购买凭证及包装信息,若后续发现质量问题,可作为维权依据。对于声称“纯野生”但表面过于规整、颜色均匀的桑黄,需结合纹理、断面等特征二次验证,必要时可取样送至第三方检测机构进行成分分析。

保存方法影响鉴定

桑黄的保存条件与其物理特征的稳定性密切相关,不当的储存方式可能导致关键鉴定指标发生变化。例如,长期暴露在高温高湿环境中的桑黄易出现霉变或虫蛀,表面纹理可能因微生物侵蚀而模糊,原本清晰的年轮状纹理会逐渐消失;而过度干燥保存则可能引发药材开裂,断面特征(如丝状纤维结构)的完整度下降,增加肉眼鉴别的难度。此外,光照或化学药剂接触可能导致桑黄自然色泽改变,使其与人工染色仿制品更难区分。部分权威检测机构在分析样本时,会通过水分含量、活性成分保留率等数据追溯保存历史,若样本因储存不当导致有效成分降解,可能影响最终鉴定结果的准确性。因此,在送检前需确保样品处于阴凉、避光、密封的保存状态。

结论

桑黄真伪鉴别本质上是一项基于多维度特征分析的系统性工作。通过前文对纹理、气味、断面等核心指标的拆解可知,任何单一特征均无法独立作为判定依据,需结合权威机构检测标准中的理化指标(如多糖含量、灰分检测)进行交叉验证。值得注意的是,当前市场上以人工染色、菌丝填充为代表的造假技术持续迭代,消费者在依赖传统鉴别手段的同时,更应关注产品溯源信息与第三方检测报告。对于保存时间超过两年的桑黄,需额外评估氧化作用对断面颜色及有效成分的影响,避免因保存条件不当导致误判。当鉴别存疑时,建议优先通过林业科学院或中药材鉴定中心等专业机构进行显微观察与DNA分子标记检测,以最大限度规避风险。

常见问题

如何快速辨别桑黄真假?

首先需观察纹理是否呈现天然年轮状,真桑黄表面凹凸感明显且无规则;其次嗅闻气味,真品带有菌类特有的木香,假货多含刺鼻化学味。

桑黄颜色越深品质越好吗?

颜色深浅不能单独作为判断依据,人工染色仿制品常模仿深色外观。需结合断面特征,真桑黄断面呈纤维状且质地致密,假货断面多平整或松散。

泡水后桑黄褪色是否正常?

轻微褪色属于正常现象,但若水质迅速变深或出现浑浊沉淀,可能是染色剂残留,需警惕。

权威检测机构会检测哪些项目?

正规检测通常包含DNA分子鉴定、多糖含量测定及重金属残留分析,通过这三项可确认桑黄物种纯度和安全性。

人工仿制品最常见的造假手法是什么?

高仿品多采用模具压制工艺,表面纹理过于规整;低端仿品则用普通菌类染色,断面可见颜料渗透痕迹。

保存不当是否会影响桑黄鉴定?

潮湿或暴晒会导致真桑黄质地变脆、气味流失,建议存放于阴凉干燥处,避免因保存问题误判品质。

野生桑黄价格差异大是正常现象吗?

野生桑黄因生长年限、采集难度不同存在合理价差,但若单价过低(如低于市场均价30%),需核查来源真实性。

上一篇:桑黄正确食用方法与健康食谱指南

下一篇:桑黄销路拓展策略与市场渠道分析