内容概要

桑黄作为传统药用真菌,其真伪鉴别直接关系到使用安全与功效价值。本文通过系统梳理纹理特征、气味差异、断面形态、泡水反应及市场价格规律五大核心维度,结合《中国药典》规范与菌物学专家实践经验,构建科学化鉴别体系。文中深入剖析正品桑黄特有的年轮状纹路、木质清香、金黄断面及稳定水浸反应等生物学特性,同步解析染色拼接、化学仿制等常见造假手段的破绽特征。通过高清对比图谱与典型仿冒案例的交叉验证,旨在为消费者与从业者提供可操作性强、逻辑闭环的鉴定方法论,全面提升对桑黄真伪的辨识能力。

桑黄真伪鉴别五大核心

桑黄作为传统药用真菌,其真伪鉴别需聚焦五项核心特征:纹理、气味、断面、泡水反应及市场价格规律。正品桑黄表面呈现清晰的环状轮纹与放射状裂纹,边缘常附着黑色树皮残留物;干燥状态下散发独特菌木清香,而劣质品多带有刺鼻酸腐味。从断面观察,真桑黄质地致密,纤维状结构分明,伪品则常见粉质感或黏连杂质。此外,正品泡水后水液呈琥珀色且透亮,仿冒品易出现浑浊或快速褪色现象。值得注意的是,市场异常低价桑黄需高度警惕,部分商家通过染色、压模或掺入廉价菌类仿制牟利。

提示:鉴别时应避免单独依赖单一特征,建议结合多维度指标交叉验证,必要时可借助专业机构进行显微或成分检测。

纹理特征精准辨识法

正品桑黄的菌盖表面具有独特的生长纹路,其纹理特征可作为核心鉴别依据。根据《中国药典》及菌物学家研究,野生桑黄菌盖呈现清晰的同心环纹,环间距约0.3-1.2毫米,且环纹边缘伴有细密的放射状裂纹,形似年轮与闪电纹的复合结构。仿制品多采用模具压制或人工刻画,纹路排列机械规整,缺乏自然生长的疏密变化。此外,正品桑黄边缘常保留树皮附着物形成的"金边"特征,而劣质品边缘多呈钝圆状或人工打磨痕迹。

| 对比项 | 正品桑黄 | 常见仿品 |

|---|---|---|

| 同心环纹 | 间距不均,边缘自然过渡 | 间距均匀,边缘锐利 |

| 放射状裂纹 | 细密交错,末端渐淡 | 粗直平行,深度一致 |

| 腹面菌孔 | 孔径0.1-0.3mm,排列致密 | 孔形不规则,分布松散 |

值得注意的是,光照条件下正品桑黄菌盖会显现丝绢样光泽,此现象源于其菌丝束的特殊排列方式。实验室显微观察显示,正品菌丝呈双层结构,表层为黄褐色致密层,内层为浅黄色疏松层,这种生物学特性难以通过人工仿制完全复现。

气味差异鉴别关键点

桑黄的气味特征是鉴别真伪的重要生物学标识。正品野生桑黄在干燥状态下会散发类似木质与菌类混合的清香,经热水浸泡后气味转为醇厚的菇蕈芳香,且带有轻微苦杏仁气息。而劣质仿制品常因硫磺熏蒸或染色处理残留刺激性酸腐味,部分用树舌、桦褐孔菌伪制的桑黄则呈现霉味或土腥气。值得注意的是,药典中明确记载桑黄应具备"菌香浓郁、无异味"的特质,若出现化学制剂或腐败气息即可判定为非正品。菌物学家王建瑞教授指出,优质桑黄在60℃温控环境中释放的气味层次感明显,前调为松木清香,中调转为淡药香,这一特性在人工培育品中较难复现。

断面形态科学分析法

正品桑黄断面具有独特的分层结构,自然生长的菌体在纵向切割时可见清晰的同心环纹,环纹间距均匀且呈波浪状延展,颜色由浅黄向棕褐渐变过渡。伪品断面多呈现杂乱无序的纤维状或粉末状堆积,部分染色仿制品虽能模仿环纹形态,但边缘分界生硬且色泽均匀度异常。实验室检测中,显微观察可见正品桑黄菌丝排列紧密有序,子实层呈栅栏状分布,而劣质品常掺杂植物纤维或淀粉颗粒。值得注意的是,部分高仿品会通过压制工艺制造类似环纹,但断面经水浸润后易出现分层脱落现象,与真品遇水后保持结构稳定的特性形成鲜明对比。

泡水反应快速验证技巧

通过观察桑黄样本的泡水反应,可快速判断其真伪。正品桑黄在常温水中浸泡约30分钟后,水体会逐渐呈现淡琥珀色,且颜色通透均匀,水面可能出现少量油状漂浮物。随着浸泡时间延长至2小时以上,茶褐色色素持续析出,但水质仍保持清亮,无明显浑浊或悬浮颗粒。仿制品泡水后通常出现两种异常现象:一是染色伪品遇水快速脱色,水体在5分钟内呈现不自然深褐色,并伴有染料沉淀;二是木质填充物经浸泡后迅速膨胀,导致水质浑浊并产生絮状物。需注意,部分高仿品会添加人工色素延长脱色时间,因此建议结合40℃温水复验,正品在适度升温环境下色素释放速度稳定,而化学添加剂遇热易出现颜色分层或异味析出。

市场价格规律与造假关联

桑黄市场价格受供需关系与品质等级双重影响,正品野生桑黄因生长周期长、采集难度大,通常保持每公斤3000-5000元的稳定区间。市场监测数据显示,低于300元/公斤的产品存在极高造假风险,常见手段包括以廉价层孔菌染色仿冒,或通过化学增重增加体积。值得注意的是,高价产品亦非绝对可靠,部分商家通过虚假标注产地(如将人工培植品伪称长白山野生桑黄)抬升售价。从造假经济学角度分析,仿制品成本多集中于后期加工环节,其原料成本不足正品10%,而利润空间可达300%-500%,这种暴利模式直接驱动了制假产业链的扩张。因此,消费者需结合药典规定的桑黄多糖(≥8%)和三萜类物质(≥2%)含量标准,建立价格与品质的关联认知,避免单纯依赖价格高低进行判断。

药典标准与专家经验解读

《中国药典》对桑黄的鉴别标准包含形态学与理化双重指标,明确规定正品桑黄应具备层叠状轮纹、金黄至棕褐色泽及特定显微特征,同时要求多糖含量不低于5.0%、三萜类物质需达0.8%以上。值得注意的是,部分仿制品虽能模仿外观,却难以通过高效液相色谱(HPLC)检测成分峰值。从业三十余年的菌物鉴定专家指出,经验鉴别需结合触感与细节观察:真品表面触之有细密砂砾感,边缘菌孔排列呈放射状,而劣质品常因过度染色导致断面渗出色素。实践中,将药典数据与专家总结的"三看一闻"法则(看纹理均匀度、看断面纤维走向、看水浸液透光性、闻菌体自然清香)结合使用,可显著提升鉴别准确率。

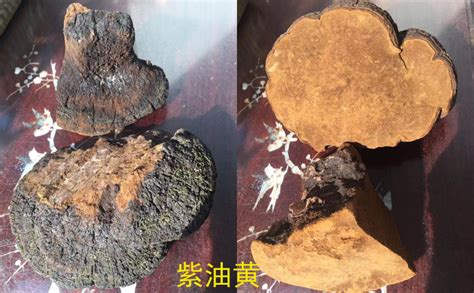

高清图谱对比与常见案例

通过显微摄影与宏观影像结合的正品桑黄特征图谱显示,其表面环状云纹呈现深浅交替的波浪形排列,边缘锐利且自然过渡至黄褐色菌肉层,孔口密集呈放射状排列(见图1a)。对比常见伪品如树舌(Ganoderma applanatum)或人工染色层孔菌(Phellinus spp.),可发现仿制品边缘多呈钝圆状,表面纹理模糊且缺乏天然色差,孔口排列无序或存在人工雕琢痕迹(见图1b)。值得注意的是,部分造假者采用高压定型工艺模仿桑黄断面蜂窝结构,但经显微镜放大观察可见机械挤压造成的细胞壁破损。例如2021年云南查获的染色桑黄案件中,涉事产品经水浸泡后断面出现明显染料渗透层,与正品均匀的琥珀色断面形成鲜明对比。市场调研数据显示,单价低于200元/公斤的"桑黄"制品中,约67%存在混合杂菌或人工增重现象,消费者可通过比对标准图谱中的菌孔密度(正品≥8个/mm²)与菌肉厚度(≥3mm)进行初步筛查。

结论

综合上述鉴别维度可见,桑黄的真伪辨识需建立在对生物学特性与理化特征的系统化认知基础上。正品桑黄特有的层叠状纹理、淡木质香气、致密放射状断面结构,以及泡水后缓慢析出的金黄至琥珀色物质,共同构成其不可复制的鉴别要素。值得注意的是,市场价格异常波动往往与人工染色、树脂压合等造假手段存在直接关联。在实际鉴别过程中,需结合《中国药典》中关于桑黄基原、显微特征的规范描述,并参考菌物学专家提出的经验判断法则,例如天然生长痕迹的分布规律与次生代谢产物的累积特征。通过典型案例与高清图谱的反复比对,消费者可逐步建立对正品桑黄形态与品质的直观认知框架,从而在复杂市场中实现有效风险规避。

常见问题

如何快速判断桑黄纹理是否自然?

正品桑黄表面可见清晰的年轮状环纹,边缘呈不规则波浪形;仿制品纹理多僵硬呆板,或通过模具压制形成重复性纹路。

真伪桑黄的气味差异是否明显?

野生桑黄干燥后散发淡淡木质清香,高温烘烤仿制品常带焦糊味,部分化学处理品可能出现刺鼻酸味或霉味。

泡水后颜色变化能否作为鉴别依据?

正品桑黄浸泡30分钟后,水体呈现通透的金黄色,而染色仿制品易出现颜色分层或水体浑浊现象。

低价桑黄是否均为假货?

市场均价低于200元/公斤的桑黄需高度警惕,但高价并非绝对保障,需结合其他鉴别维度综合判断。

是否有权威机构提供鉴定服务?

中国菌物学会及省级中医药研究院均提供桑黄物种鉴定服务,建议大宗采购时索取专业检测报告。

购买到疑似假货应如何处理?

立即停止使用,保留购买凭证及样品,向当地市场监管部门举报,必要时通过DNA条形码技术进行物种鉴定。

上一篇:桑黄眼霜抗皱功效与选购指南

下一篇:桑黄正确食用方法与健康食谱指南