内容概要

桑黄作为珍稀药用真菌,市场价格体系存在显著复杂性。本文将从基础定价逻辑切入,系统梳理野生与人工种植产品的成本差异,分析西藏墨脱、长白山北坡等核心产区的品质特征。通过对比2020-2023年市场监测数据,揭示不同形态(整块/切片)和保存状态(鲜品/干品)对价值的影响规律。值得注意的是,真菌药材特有的生物活性物质含量(如多糖、三萜类化合物)与价格呈现正相关,该指标将成为后续价值评估体系的重要参照。

| 主要产地 | 价格区间(元/克) | 核心特征 |

|---|---|---|

| 西藏野生 | 500-800 | 生长周期超15年,纹路细密 |

| 长白山半野生 | 200-400 | 菌盖直径达30cm以上 |

| 云南种植 | 50-120 | 人工控温培养,含水量稳定 |

在价格波动因素解析部分,将结合气候异常、采挖政策调整等变量,建立多维度的市场预测模型。选购技巧模块特别强调通过断面观察、气味辨识等实操方法,帮助消费者规避染色、注胶等常见造假手段。

桑黄价格差异大揭秘

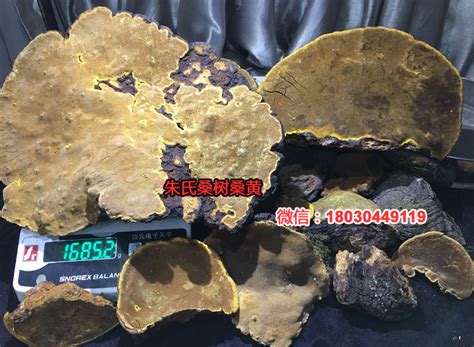

桑黄作为珍稀药用真菌,市场价格跨度可达每克50-800元,其差异主要源于三大核心维度。首先,生长方式直接决定价值基础:野生桑黄依赖自然生长周期(通常需5-15年),且需在特定宿主树种(如桑树、杨树)上形成有效成分积累,每公斤野生资源采集成本超过200工时;而温室培育的人工桑黄6-8个月即可采收,活性物质含量普遍低于野生品30%-40%。其次,形态完整度与子实体厚度构成溢价要素,直径超过15厘米、无明显虫蛀痕迹的整朵野生桑黄,单价可达碎片产品的3倍以上。最后,供需关系形成动态调节机制,西藏那曲等高海拔产区出产的桑黄因多酚类物质含量高出平原地区27%,往往占据价格金字塔顶端。

建议消费者在选购时,优先核查产品溯源信息中的生长环境记录与成分检测报告,对于标注"野生"却低于市场基准价50%的异常低价产品需保持警惕。

野生与人工种植成本解析

野生桑黄与人工种植产品的价差主要由资源稀缺性和培育成本共同决定。野生桑黄多生长在海拔2000米以上的原始森林,其孢子萌发需要特定树种与微生物环境,自然生长周期长达10-20年。采挖过程需深入人迹罕至的山区,不仅耗费大量人力物力,还涉及运输损耗与生态保护成本。相比之下,人工栽培通过模拟温湿度、光照等条件缩短生长周期至3-5年,但需持续投入菌种研发、环境控制系统及灭菌设施,实验室级无菌培育成本可达普通大棚的5倍以上。值得注意的是,部分产区采用半野生仿生栽培技术,在保留自然生长特性的同时将采收率提升40%,这类产品的成本结构介于纯野生与全人工之间。

核心产地品质鉴别标准

桑黄品质与生长环境存在显著关联,西藏、长白山、云南高黎贡山等核心产区因独特的地理气候条件,形成差异化品质特征。以西藏林芝产桑黄为例,海拔3000米以上的冷杉林腐殖层为其主要生长基质,菌盖表面呈现深褐色环纹,断面黄褐色且质地致密,多糖含量普遍高于12%,而低海拔人工栽培品断面常呈浅黄色且结构松散。长白山产野生桑黄则多依附于百年桦树树干,菌盖边缘呈波浪状,干燥后重量沉实,其黄酮类物质积累量与树龄呈正相关。值得注意的是,云南部分地区因昼夜温差较小,桑黄生长周期缩短,可能导致三萜类活性成分含量下降30%以上。消费者可通过观察菌管层排列密度、测试水浸出物浓度等简易方法初步判断产地属性,但需结合专业检测报告确认具体成分指标。

五大选购技巧避坑指南

在选购桑黄时,消费者需重点把控以下关键环节以避免高价陷阱。首先,优先选择具备完整资质认证的销售渠道,如持有中药材经营许可的实体店铺或经平台认证的线上商城,确保产品来源可追溯。其次,关注产品形态与标识,野生桑黄通常呈现不规则块状且表面有自然风化痕迹,而人工种植品多呈整齐切片,包装上应明确标注产地、采收年份及加工方式。第三,对比核心产区特征,例如西藏野生桑黄因高海拔环境形成致密质地与深褐色光泽,长白山产区的产品则以菌香味浓郁著称,购买时可要求查看产地证明或检测报告。第四,警惕低价促销陷阱,若价格显著低于市场基准(如野生品每克低于50元),需通过观察横切面纹理是否清晰、嗅闻是否有木质清香等方式初步鉴别真伪。最后,建议结合第三方检测机构的成分分析报告,重点核查桑黄多糖、黄酮类物质的含量是否符合《中国药典》标准,从而系统性规避以次充好或掺假风险。

真菌药材价值评估体系

桑黄作为珍稀药用真菌,其价值评估需从多维度构建科学体系。首要指标为有效成分含量,包括多糖、三萜类化合物及黄酮等活性物质,通常需通过第三方检测报告验证,例如西藏野生桑黄的多糖含量普遍高于人工栽培品5%-15%。其次,产地认证与生长年限直接影响价值权重,经《中国药用真菌志》收录的核心产区(如长白山、横断山脉)产品溢价可达30%-50%,而10年以上生长期的老桑黄因稀缺性常突破每克500元。形态特征亦是关键评估要素,完整菌盖、均匀色泽及清晰年轮纹路被视为优质品的物理标志。此外,加工工艺标准化程度(如低温干燥技术)与仓储条件(湿度控制≤10%)对活性成分保存率的影响,亦被纳入现代药材质量分级标准。

桑黄保存方法影响价格

桑黄的保存条件直接影响其有效成分保留率与外观完整度,进而造成市场价格波动。实验数据显示,在湿度超过65%的环境中储存超过6个月的桑黄,其多糖含量会下降12%-18%,导致每克交易价格降低30-50元。专业药材仓储普遍采用双层铝箔真空包装配合恒温冷藏(4-8℃),相较传统麻袋常温存储方式,三年期的黄酮类物质损耗率可从42%降至9%,对应市场溢价空间扩大1.5-2倍。值得注意的是,光照强度超过2000勒克斯会加速色素降解,使表皮呈现灰白色调的桑黄在批发环节价格缩水15%-20%。中国药材协会2023年行业报告指出,配备专业控湿设备的保存体系可使桑黄年均价值衰减率控制在5%以内,显著优于普通仓储18%的常规损耗水平。

真假桑黄辨别关键要点

辨别桑黄真伪需综合形态、质地与气味特征。首先观察子实体形态,野生桑黄多呈扁半球形或不规则块状,表面凹凸不平且分布放射状裂纹,而人工仿制品往往边缘过于规整,裂纹纹理缺乏自然感。其次通过触感判断,真品质地坚硬致密,断面呈黄褐色至深褐色,人工压制品则易碎裂且断面颜色不均。气味方面,野生桑黄带有独特的木质清香或轻微药香,部分劣质仿品可能散发酸腐或化学制剂异味。此外,西藏、长白山等核心产地的桑黄因生长环境差异,菌孔排列密度与颜色深浅存在地域性特征,如西藏产桑黄菌孔层颜色普遍偏深,长白山产则多呈现金褐色渐变。值得注意的是,暴马丁香树黄等近似物种常被染色后冒充,可通过沸水浸泡测试辨别——真品浸泡液呈琥珀色且无浑浊,伪品则可能析出异常色素。

市场价格波动因素分析

桑黄价格的动态变化受多重因素共同作用。供需关系是首要影响因素,野生资源因过度采挖导致年产量下降5%-12%,而人工种植产量提升仍需时间周期,形成阶段性供应缺口。采收季节直接决定产品溢价空间,每年5-8月新货集中上市期间,西藏产野生桑黄价格通常下浮15%-20%。政策法规的调整亦产生显著作用,例如《药用菌管理条例》对野生菌类采集许可的收紧,使2023年长白山产区收购价同比上涨34%。与此同时,物流成本在偏远产区的价格构成中占比可达18%,极端天气导致的运输延误可能触发短期价格波动。值得注意的是,市场炒作行为会放大价格振幅,个别经销商通过囤货、虚假宣传等手段制造供需紧张假象,需结合质检报告与产地溯源信息加以识别。此外,真空冻干等新型保存技术的普及,使得高品质桑黄的全年价格稳定性较传统晾晒产品提升27%以上。

结论

桑黄市场价格体系的复杂性源于其生长环境、品相等级与流通环节的多重作用。野生资源因采集难度与生态限制形成天然溢价,而人工种植产品的规模化生产则有效拉低基础价格区间。消费者在选购时需结合自身需求平衡成本与效用,西藏高海拔产区的致密纹理与长白山产地的浓郁香气虽代表优质品相,但并非所有场景都需追求顶级原料。值得注意的是,真菌类药材的保存条件直接影响有效成分留存率,不当存储可能导致实际价值与标价严重偏离。当前市场监测数据显示,建立包含菌盖厚度、断面特征、吸湿性指标的三维评估模型,能更精准判断桑黄的合理价格区间。

常见问题

桑黄的真实价格区间是多少?

受品种、产地及形态影响,桑黄每克价格在50-800元间波动,完整菌盖形态的野生品通常高于碎片化人工种植产品。

野生桑黄为何比人工种植贵数倍?

野生桑黄需5-10年自然生长周期,且受环境限制产量稀缺;人工培植周期缩短至2-3年,成本与风险大幅降低。

如何判断西藏桑黄与长白山桑黄的品质差异?

西藏高海拔桑黄多糖含量普遍达12%以上,断面呈金黄丝状纹理;长白山产区产品色泽偏棕红,有效成分稳定性略低。

保存不当会导致桑黄价格贬值吗?

温度超过30℃或湿度长期高于60%会加速有效成分流失,霉变品市场价格可能下跌30%-50%。

哪些因素导致桑黄市场价格剧烈波动?

气候异常影响野生资源产量、药材市场监管政策调整及真菌病害爆发均会短期内冲击供需平衡。

如何快速辨别真假桑黄?

真品断面可见放射状环纹,热水浸泡后溶液呈琥珀色;劣质染色品遇水褪色且散发刺鼻化学气味。

上一篇:桑黄药用成分与现代应用

下一篇:桑黄市场价格现状与选购要点