内容概要

桑黄作为传统药用真菌,其真伪鉴别直接影响使用价值与安全性。准确识别需系统掌握外观、质地、气味等关键特征,同时结合生长环境与季节规律进行综合判断。本文以实用场景为导向,梳理出三大核心鉴别维度:宏观形态特征分析、微观纹理观察技巧以及生态习性验证方法,构建具有操作性的鉴别框架。

建议在阅读具体鉴别步骤前,先建立对桑黄基本属性的认知体系,避免因知识断层导致误判风险。

通过解构菌盖表面环纹、子实体横切面特征、菌肉颜色变化等关键指标,读者可逐步掌握标准化鉴别流程。文中特别针对市面常见混淆品种(如杨黄、暴马丁香寄生菌)设置对比分析模块,帮助建立精准辨别的视觉记忆库。后续章节还将揭示药材市场流通环节的典型造假手法,为采购决策提供风险预警支持。

桑黄基本特征解析

桑黄(Phellinus igniarius)作为传统药用真菌,具有独特的形态学特征。其子实体呈半圆形或马蹄形,直径通常在5-20厘米之间,表面密布放射状环纹,边缘钝圆且颜色较浅。成熟桑黄的菌盖颜色多为黄褐色至深褐色,质地坚硬,断面呈现明显的同心环状结构。菌肉层与菌管层分界清晰,菌孔呈多角形,每毫米约含3-5个孔口。

| 区别于常见伪品(如暴马桑黄或杂树黄),正品桑黄具有以下典型特征: | 特征项 | 正品桑黄 | 常见伪品 |

|---|---|---|---|

| 表面纹理 | 放射状环纹,边缘钝圆 | 环纹模糊或呈不规则裂纹 | |

| 菌孔密度 | 3-5孔/毫米,排列紧密 | 5-8孔/毫米,分布松散 | |

| 横截面结构 | 同心环明显,黄白相间 | 环纹断裂,颜色单一 | |

| 气味特征 | 轻微木质清香 | 酸腐味或无明显气味 |

值得注意的是,桑黄常寄生在桑树、杨树等阔叶树的枯木上,其生长基质的残留物往往附着于基部。观察时需结合颜色渐变规律:从边缘浅黄色向中心深褐色自然过渡,且表面无霉斑或虫蛀痕迹。

三步法快速识别真伪

鉴别桑黄真伪时,可依次通过形态观察、气味辨别及基底验证三个步骤进行快速筛查。首先观察菌盖特征,正品桑黄表面呈现深褐色至黄褐色渐变,边缘常带金黄色环带,背面菌孔致密均匀且呈淡黄色;伪品多颜色混杂、边缘毛躁,菌孔排列松散或存在人工染色痕迹。其次轻嗅断面气味,新鲜桑黄带有菌类特有的木质清香,久存后转为陈腐药香,若出现刺鼻酸味或霉味则需警惕。最后查验寄生基底,真桑黄仅生长于桑树、杨树等阔叶树枯木,若发现附着于松树等针叶树或非木质载体,则可能为仿冒品。需注意部分伪品会刻意添加木屑模仿基底,需结合断面纤维走向进行验证。

生长环境鉴别关键要素

桑黄对生长环境具有显著的选择性特征,其分布与特定树种、海拔及微气候条件密切相关。野生桑黄多寄生在桑属(Morus)、杨属(Populus)或桦属(Betula)等阔叶树的枯立木或倒木上,其中以桑树寄生的桑黄药用价值最高。研究表明,海拔800-1500米、年均湿度70%以上的温带森林带是其典型生长区域,且多分布于树干背阴面或裂缝处以规避强光直射。值得注意的是,部分仿冒品常出现在松柏科树木或人工栽培环境中,此类环境中的"类桑黄"真菌虽形态相近,但有效成分含量显著偏低。此外,桑黄生长区常伴生特定苔藓或蕨类植物,可作为辅助鉴别依据,例如箭叶蓼(Polygonum sieboldii)的密集分布往往提示适宜桑黄生长的腐殖质环境。

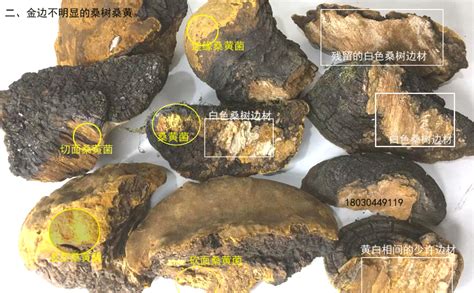

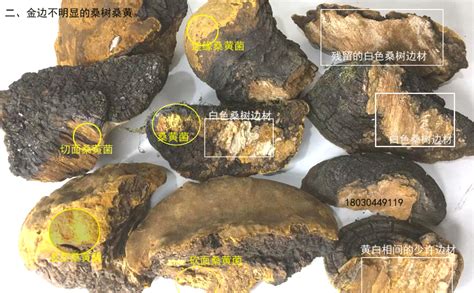

高清图对比细节差异

通过视觉对比鉴别桑黄真伪时,需重点观察菌盖、菌孔及边缘的微观特征。正品桑黄菌盖表面呈黄褐色至深褐色,分布有细密同心环纹,边缘常带有浅黄色生长轮;伪品如硫磺菌或树舌则环纹较模糊,颜色偏橙或灰暗。菌孔层鉴别尤为关键:正品桑黄菌孔呈圆形或近圆形,排列规则且孔口直径约0.1-0.3毫米;劣质品或替代品菌孔形状不规则,孔口大小不均,部分甚至呈现裂隙状。此外,真品边缘断面可见明显纤维层结构,质地坚硬但易纵向撕裂,而仿制品断面多呈颗粒状或松散木质化。值得注意的是,野生桑黄因环境差异可能出现局部色斑或虫蛀痕迹,但这些特征需与人工染色或化学处理痕迹进行区分,后者往往颜色分布过于均匀或存在刺激性气味残留。

常见误区与避免策略

在桑黄鉴别过程中,部分采集者或药材采购者容易陷入直观判断的陷阱。例如,误认为颜色越深的桑黄品质越好,实际上正品桑黄多呈现浅黄至金褐色,过深的色泽可能源于人工染色或霉变。另有误区是将类似气味的杂树黄误判为桑黄,需注意桑黄特有的淡木香中带有轻微甘甜,而劣质品常混杂酸腐或刺鼻气息。此外,部分人仅凭生长树木种类判断真伪,却忽视了桑黄必须依附桑树特定腐生部位的特性,导致将其他树种上的相似菌类误收。为避免此类错误,建议结合纹理观察(正品表面具放射状裂纹)、断面特征(质地致密无松散结构)及专业检测(如显微鉴定)进行综合验证,同时参考权威图鉴比对细节差异。

药材选购鉴别指南

在药材市场选购桑黄时,首先需观察其表面特征。正品桑黄菌盖多呈扇形或半圆形,边缘钝圆,表面可见明显同心环纹与放射状裂纹,质地硬脆,断面呈现黄褐色至深褐色的层次结构。其次可通过气味辨别,天然桑黄带有轻微木质清香,若出现刺鼻酸味或霉味需警惕人工染色或变质风险。选购时建议用指甲轻刮表面,真品会留下淡黄色粉末,而染色仿制品可能出现脱色现象。同时需关注价格合理性,野生桑黄因生长周期长、资源稀缺,价格普遍高于人工栽培品,若遇到远低于市场均价的商品需谨慎验证。优先选择具有溯源标识的正规药材商,并要求提供产地证明或检测报告,可有效降低购入伪品的风险。

野生桑黄采集注意事项

采集野生桑黄时需优先关注生态环境的完整性,选择未受污染的天然林区作为作业区域。雨季前后为最佳采集期,此时桑黄子实体活性成分积累充分且形态特征明显。采集过程中应避免破坏宿主桑树的韧皮部,使用锋利刀具沿菌体基部平行切割,保留至少30%的菌核以维持再生能力。需特别辨识共生植物特征,桑树老桩或枯木上伴生苔藓、地衣的区域出现概率较高。同时需遵守当地林业法规,确认采集区域不属于自然保护地或濒危树种分布区,采集量建议控制在自然种群恢复阈值内。对于形态存疑的样本,建议留存原位生态影像及周边植被记录,便于后期复核鉴定。

结论

通过前文对桑黄鉴别方法的系统性梳理可知,科学辨识需综合外观纹理、气味特征与生长环境三大维度。若仅依赖单一指标判断,极易陷入以次充好或误判产地的误区。例如,片面关注菌盖颜色深浅可能忽略人工染色仿品的风险,而忽视生长基质分析则可能将非桑树寄生的类桑黄品种误作正品。实践过程中,建议结合三步法建立鉴别逻辑链条,同时通过观察高清对比图强化细节记忆。对于药材选购者及野生采集者而言,掌握系统性鉴别策略不仅能提升效率,更能有效规避因认知偏差导致的资源浪费或药用风险。

常见问题

桑黄的真伪鉴别是否仅依赖外观特征?

除观察外观纹理外,需结合气味辨识(真品带有木质清香)及断面颜色变化(遇水渗出金黄色液体),建议通过三步法综合判断。

野生桑黄与人工培育品如何区分?

野生桑黄表面常附着苔藓或树皮碎屑,且生长周期痕迹明显;人工培育品形态更规整,但菌孔密度较低,可通过高清图对比菌盖边缘自然度。

存放时间是否影响桑黄鉴别准确性?

长期保存可能导致颜色变暗或气味减弱,但真品断面仍保留金丝状纹路,建议优先检查未受潮的干燥部位。

为何同产地桑黄存在颜色深浅差异?

光照强度、寄生树种差异会导致色素沉积不同,深褐色与橙黄色均属正常范畴,需排除染色仿品的荧光反应。

低价桑黄是否均为伪品?

低价可能因品相残缺或非核心产区导致,但若价格显著低于市场均值且无生长纹路,需警惕碎末压合伪造情况。

上一篇:桑黄销路的高效开发路径

下一篇:桑黄科学鉴别三步法