内容概要

桑黄真菌作为传统药用菌种,其形态特征具有显著辨识度与科研价值。本文将从宏观形态到微观结构展开系统解析,重点围绕子实体外部形状、表面纹理、菌肉分层等核心要素进行阐述。通过观察扇形或蹄形菌盖的几何特征,结合黄褐色至深褐色的渐变规律,可初步判定其生长阶段。对菌管排列方式与菌肉双层结构的剖析,则构成区分近缘物种的关键技术指标。后续章节将逐步拆解桑树枯木附着特性对菌体发育的影响机制,并对比常见易混淆种的形态差异,为野外鉴别与科学采集提供形态学依据。

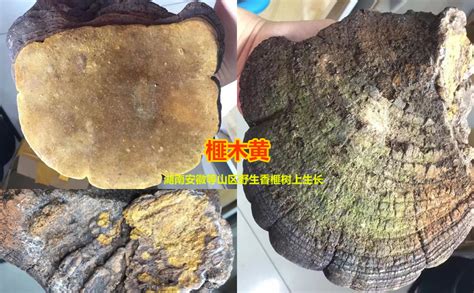

桑黄外部形状解析

桑黄真菌的宏观形态具有显著的辨识特征,其子实体多呈半圆形、扇形或马蹄状基座,直径通常在5-20厘米之间,厚度随生长阶段变化明显。成熟个体表面覆盖深浅交替的同心环状纹路,边缘区域呈现均匀的钝圆形态,与中心部位的放射状沟壑形成对比。新生个体表面多为黄褐色,随着木质化程度加深逐步转为深褐色至黑褐色,部分老熟标本边缘可能出现浅黄色生长带。

野外观察时可借助便携式放大镜,重点关注菌盖边缘的钝圆特征与同心环纹的清晰度,避免与树舌灵芝等近似种的平直边缘混淆。

菌盖背面的管孔层呈不规则多孔排列,孔径约0.1-0.3毫米,孔口边缘因菌管生长差异形成波浪状结构。值得注意的是,生长在桑树枯木向阳面的个体往往发育更完整,菌盖边缘的卷曲程度与光照强度呈正相关性。这种形态特征与宿主树木的养分输送路径密切相关,尤其在树皮裂缝处的附着点附近,菌盖易形成局部隆起结构。

表面环纹与沟壑特征

桑黄真菌表面最显著的形态特征在于其独特的同心环状纹路与放射状沟壑的组合结构。这些环纹由菌体生长过程中木质素沉积差异形成,通常呈现深浅交替的色带,宽度随环境湿度与生长年限变化而改变。放射状沟壑多由菌盖边缘向中心延伸,形成纵向裂痕或凹陷,其密度与菌体成熟度呈正相关。在自然光线下,环纹与沟壑的交错排列会形成明暗相间的立体纹理,尤其在黄褐色至深褐色的底色衬托下更为明显。观察时需注意,幼年个体环纹较浅且间距均匀,而老熟桑黄的沟壑常伴随局部木质化出现边缘钝化的现象。这种复合纹理不仅是桑黄分类鉴定的关键依据,也为野外辨识提供了直观的视觉参照。

菌肉分层结构揭秘

桑黄菌肉的分层特性是其重要的形态鉴别依据。当纵向剖开子实体时,肉眼可见清晰的上下两层结构:表层菌肉呈黄棕色至棕褐色,质地松软且密布细密绒毛,触感类似天鹅绒;下层菌肉则呈现深褐色或栗色,质地致密坚硬,具有典型木质化特征。这种独特的物理分层现象源于菌丝体在不同生长阶段的差异化发育——表层绒毛状组织负责孢子扩散与水分调节,而基底木质化层则承担支撑与营养储存功能。通过显微镜观察可见,上下层菌丝排列方式存在显著差异,上层菌丝呈疏松网状分布,下层菌丝则形成紧密的纤维束结构。这种结构特征不仅影响桑黄的机械强度,还与有效成分的分布规律密切相关。

桑树枯木附着特性

桑黄真菌对宿主具有显著的选择性偏好,其子实体主要定殖于桑属植物的枯死木质部位,尤以形成层与边材交界处为典型附着区域。野外观察显示,菌丝体通过分解木质部中的纤维素与半纤维素,逐步形成稳固的基座结构,这种寄生特性使得桑黄与宿主形成共生关系。值得注意的是,桑黄在非桑属树种(如杨树、桦树)上的附着概率不足5%,且生长形态往往呈现边缘锐化或孔层排列异常。研究证实,桑黄菌丝在桑树枯木中的延伸深度可达3-5厘米,其代谢产物能有效抑制其他腐生菌的竞争,这种生态位独占性成为维持种群稳定性的重要机制。在野外鉴别时,发现桑黄附着位置多位于树干背阴面或裂缝处,且常伴生有浅黄色菌膜残留物,这一特征可作为辅助辨识依据。

菌管排列鉴别要点

桑黄真菌的菌管排列模式是其区别于近缘物种的核心形态特征之一。成熟个体的菌管层通常呈现不规则多孔结构,每毫米约含3-5个圆形或椭圆形管孔,管口边缘完整无齿状突起。与松生层孔菌的放射状平行排列不同,桑黄菌管呈现层叠状分布,且相邻菌管间常存在角度偏移,这种非对称性排列在横切面观察时尤为明显。值得关注的是,菌管长度与宿主树木的腐朽程度呈现正相关性,在完全木质化的基质上可形成长达8-12毫米的垂直延伸结构。

| 对比项 | 桑黄 | 松生层孔菌 | 火木层孔菌 |

|---|---|---|---|

| 管孔排列 | 不规则层叠 | 放射状平行 | 迷宫状交错 |

| 管口形态 | 圆形/椭圆形 | 多角形 | 裂隙状 |

| 密度(mm⁻¹) | 3-5 | 5-7 | 2-4 |

| 菌管延伸方向 | 垂直生长 | 斜向生长 | 水平扩展 |

通过手持放大镜观察新鲜标本时,可发现桑黄菌管壁具有独特的双层构造:外层为致密的角质层,内层则由疏松的菌丝网络构成。这种特殊结构导致其管孔在干燥过程中会产生特征性收缩变形,形成波浪状边缘,此现象在相似物种中未见报道。

颜色变化与成熟标志

桑黄子实体的颜色演变是其生长阶段的重要指示。幼年阶段菌盖表面呈现浅黄褐色,随着菌丝体持续分化,颜色逐渐加深至棕褐色或深栗色,成熟的个体边缘常保留浅黄色晕圈。这种色变过程与次生代谢产物的积累密切相关,特别是多酚类物质的氧化聚合作用会导致色素沉积。当菌盖表面出现暗褐色至黑褐色的同心环纹时,通常标志着子实体进入生理成熟期,此时菌管层发育完整并开始释放孢子。值得注意的是,生长环境的光照强度与空气湿度会显著影响显色效果,阴湿环境中的个体往往颜色更深且层次分明。通过观察菌盖中部与边缘的色差对比度,可辅助判断子实体的发育程度。

常见相似种区分方法

桑黄在野外鉴别时需重点区分鲍氏层孔菌(Phellinus baumii)、松针层孔菌(Phellinus pini)及火木层孔菌(Phellinus igniarius)等近缘种。子实体形状上,鲍氏层孔菌多呈扁平马蹄形且边缘锐利,而桑黄边缘普遍钝圆;菌管排列方面,松针层孔菌的菌管层常呈明显波浪状且孔径较大(0.3-0.6mm),桑黄则保持不规则多孔结构且孔径较小(0.1-0.3mm)。颜色渐变特征中,火木层孔菌成熟后表面易形成黑色碳化层,而桑黄仅从黄褐色过渡至深褐色,剖面始终保留黄白色菌肉。此外,树种专一性是关键指标——桑黄严格寄生于桑属植物,而近缘种多选择杨树、松树等不同宿主。

采集保存注意事项

采集桑黄真菌时需选择成熟稳定的个体,通常在菌盖边缘呈现深褐色且质地坚硬的阶段进行采收。使用锋利刀具沿菌体基部切割,避免强行撕扯导致菌肉结构损伤。新鲜标本应及时清除表面附着的枯木碎屑与虫卵,置于阴凉通风处自然脱水,避免阳光直射或高温烘烤引发有效成分流失。长期保存建议采用食品级密封袋或玻璃容器,内部放置干燥剂并定期检查湿度变化。需注意的是,桑黄菌管层易吸潮霉变,若发现局部颜色异常或出现异味,需立即进行二次干燥处理。对于科研用途的样本,建议采用真空冷冻干燥技术以维持微观结构完整性。

结论

综合上述形态特征分析,桑黄真菌的辨识需系统观察其宏观结构与生境关联。典型扇形轮廓与黄褐色渐变边缘构成基础识别框架,而表面同心环纹与放射状沟壑的组合特征具有种级鉴定价值。剖面观察中绒毛状菌肉与木质化基质的明确分界,配合菌管层的不规则多孔排列模式,可有效排除火木层孔菌等近缘种干扰。值得注意的是,成熟个体的深褐色色泽虽具指示意义,但需结合附着基质的桑属植物残留物进行双重验证。野外采集时建议同步记录生长基物纹理、周边菌群生态等辅助信息,以提升物种鉴定的准确性。

常见问题

桑黄真菌的颜色会随生长阶段变化吗?

是的,幼年桑黄多呈黄褐色,随着成熟逐渐转为深褐色,表面光泽度同步增强。

如何判断桑黄菌管排列是否符合鉴别标准?

观察菌管层是否为多层不规则排列,且每毫米含4-6个圆形或椭圆形孔口,此为区别于树舌灵芝等相似种的核心特征。

桑黄采集后应如何保存以保证药效?

需及时阴干并密封避光储存,避免高温高湿环境,木质化菌肉结构可维持有效成分稳定性达2年以上。

非桑树寄生的类似真菌能否作为桑黄使用?

不可替代,桑树枯木附着的菌丝会形成特殊代谢产物,其他树种寄生的伪桑黄缺乏关键活性物质。

怎样区分桑黄与火木层孔菌?

火木层孔菌菌盖边缘锐利且颜色偏灰黑,剖面菌肉为单层均质结构,无绒毛状与木质化的分层现象。

上一篇:桑黄正确用法与实用指南

下一篇:桑黄正确服用方法及注意事项