内容概要

桑黄作为传统药用真菌的典型代表,其核心活性成分——桑黄多糖与三萜类物质,已被现代药理学研究证实具有多维度生理调节功能。本文将从分子机制层面解析其免疫调节与抗肿瘤活性,阐明其通过调控细胞信号通路实现肝脏保护及三高症状改善的科学依据。在临床应用部分,重点探讨桑黄对氧化应激相关疾病的干预效果,以及作为肿瘤辅助治疗剂时与放化疗协同增效的作用路径。同时,基于其生物活性特征,系统梳理特殊人群(如孕妇、术后患者)的使用禁忌,深入分析其与抗凝药物的潜在交互风险,并依据循证医学证据提出剂量控制与配伍应用的规范化建议,为安全使用提供科学支撑。

桑黄多糖与三萜类物质

桑黄的核心药用价值源于其特有的活性成分——桑黄多糖(Phellinus linteus polysaccharides, PLP)和三萜类化合物(Triterpenoids)。研究表明,桑黄多糖主要由β-葡聚糖构成,能通过激活巨噬细胞和树突状细胞增强机体免疫应答。2019年《国际药用真菌期刊》数据显示,PLP可使实验组小鼠的NK细胞活性提升37%,显著高于对照组。而三萜类物质则通过调控NF-κB信号通路抑制炎症因子释放,其抗肿瘤作用在肝癌细胞系HepG2的体外实验中表现出剂量依赖性抑制效果(IC50值为48.5μg/mL)。

| 成分类型 | 主要作用机制 | 典型临床研究数据 |

|---|---|---|

| 桑黄多糖 | 激活TLR4受体增强免疫 | NK细胞活性提升37%(2019年) |

| 三萜类化合物 | 抑制COX-2酶减少炎症介质 | 肝癌细胞增殖抑制率62%(2021年) |

需特别注意的是,桑黄多糖的提取工艺直接影响其生物利用度,建议选择经低温水提技术处理的产品以保留高分子量活性成分。

从分子结构来看,桑黄多糖的支链化程度与其免疫调节效能呈正相关,而三萜类化合物的齐墩果烷型骨架结构则决定了其抗肿瘤特异性。这种双重活性成分的协同作用,为后续探讨其在三高症状改善中的分子机制奠定了基础。

核心药理作用解析

桑黄(Phellinus linteus)的药用价值源于其特有的活性成分组合,其中桑黄多糖与三萜类化合物被视为关键功能物质。研究显示,桑黄多糖通过激活巨噬细胞、T淋巴细胞及自然杀伤细胞(NK细胞),增强机体免疫应答能力,这一作用已在动物实验及体外免疫模型中得到验证。三萜类成分则通过抑制血管内皮生长因子(VEGF)及基质金属蛋白酶(MMP-9)的表达,干扰肿瘤细胞增殖与转移路径,形成抗肿瘤的协同效应。同时,桑黄提取物能显著提升肝脏超氧化物歧化酶(SOD)活性,减轻脂质过氧化损伤,其保肝机制与调控核因子E2相关因子2(Nrf2)信号通路密切相关。值得注意的是,《国际药用真菌杂志》2021年研究指出,桑黄多糖对环磷酰胺诱导的免疫抑制模型具有剂量依赖性恢复作用,进一步佐证其双向调节免疫系统的特性。

三高症状改善机制

桑黄对高血压、高血糖及高血脂的调控作用源于其活性成分的协同效应。桑黄多糖通过增强胰岛素敏感性,激活AMPK信号通路促进葡萄糖转运蛋白表达,从而加速外周组织对血糖的摄取与利用,临床观察显示其可降低2型糖尿病患者空腹血糖波动值。三萜类化合物则通过抑制HMG-CoA还原酶活性,减少肝脏胆固醇合成,同时促进低密度脂蛋白受体表达以加速脂质代谢。针对血管功能调节,桑黄提取物可抑制血管紧张素转化酶活性,降低血管外周阻力,配合黄酮类物质清除自由基以改善血管内皮功能。值得注意的是,其降压效果在联合常规药物治疗时需严格监测血压变化,避免叠加效应导致低血压风险。

抗氧化应激临床应用

桑黄中特有的多糖类化合物与三萜类成分在对抗氧化应激方面展现出显著的临床价值。研究表明,桑黄提取物可通过清除过量自由基、提升超氧化物歧化酶(SOD)活性,有效降低丙二醛(MDA)等氧化损伤标志物水平。在糖尿病、动脉粥样硬化等慢性病治疗中,其抗氧化机制可协同改善血管内皮功能异常,延缓组织器官的氧化性损伤进程。值得注意的是,针对放射性治疗引发的氧化应激反应,临床试验数据显示桑黄制剂可使患者血清总抗氧化能力(T-AOC)提升约28.6%,同时减轻化疗药物对正常细胞的氧化毒性。其作用机理与激活Nrf2/ARE信号通路、调控谷胱甘肽代谢密切相关,为临床辅助治疗氧化应激相关疾病提供了分子层面的科学依据。

肿瘤辅助治疗机理

桑黄中的活性成分通过多途径参与肿瘤辅助治疗,其中桑黄多糖可通过激活树突状细胞及自然杀伤细胞(NK细胞)增强机体免疫监视功能,抑制肿瘤微环境中的免疫逃逸现象。三萜类物质则能直接作用于肿瘤细胞周期调控蛋白,阻滞G1/S期转换并诱导细胞凋亡。研究显示,桑黄提取物可下调血管内皮生长因子(VEGF)表达水平,抑制肿瘤血管生成,降低转移风险。值得注意的是,其与化疗药物联用时可通过调节P-糖蛋白活性减少肿瘤细胞的多药耐药性,但需严格监控用药时序以避免增效作用引发的毒性反应。

术后人群慎用指南

术后恢复期患者需特别注意桑黄类制品的摄入风险。桑黄中含有的多糖及三萜类成分可能通过抑制血小板聚集、延长凝血酶原时间等机制干扰正常凝血功能,增加术后创面渗血或内出血风险。临床观察显示,接受过心血管支架植入、器官移植或大型外科手术的患者,在术后2-4周内应严格限制桑黄使用。对于需长期服用抗凝药物(如华法林)或存在凝血功能障碍的个体,桑黄可能通过协同作用加剧出血倾向,建议在医师指导下进行药物相互作用评估。此外,桑黄对免疫系统的双向调节特性可能干扰术后免疫抑制治疗方案的稳定性,尤其在器官移植抗排异阶段需全面权衡利弊。

抗凝药物交互风险

桑黄所含的三萜类化合物及腺苷类物质具有抑制血小板聚集的作用,这一特性可能加剧抗凝药物的疗效。临床观察发现,与华法林、阿司匹林或利伐沙班等药物联用时,可能引发凝血酶原时间延长,增加皮下瘀斑、消化道出血等不良反应风险。值得注意的是,桑黄提取物对肝酶CYP450系统的潜在影响可能改变抗凝药物的代谢速率,导致血药浓度异常波动。对于正在进行心脏支架术后治疗或深静脉血栓预防的患者,需在医生指导下严格评估用药方案,必要时通过凝血功能检测调整剂量。研究显示,连续服用桑黄制剂超过两周时,建议每7日监测一次INR(国际标准化比值)指标,以降低协同作用引发的出血性风险。

科学配伍与剂量控制

桑黄的药用价值与其配伍方式和剂量控制密切相关。在传统中医理论中,桑黄常与补益类药材如黄芪、枸杞配伍,以增强免疫调节效果;而与清热类药物联用时,需注意其寒凉属性可能导致的体质失衡。现代药理研究指出,桑黄多糖的每日建议摄入量为3-9克干品,超量可能引发胃肠不适或肝酶异常。对于需长期服用的肿瘤患者,建议采用间歇性给药模式,并结合血清肝功能指标动态调整。需特别强调的是,桑黄中的三萜类成分可能影响细胞色素P450酶活性,与华法林等抗凝药物联用时需严格监测凝血功能,避免出血风险。

结论

综合分析显示,桑黄所富含的多糖类及三萜类化合物为其核心活性成分,通过调节免疫应答、抑制异常细胞增殖及减轻氧化损伤等机制,在慢性代谢性疾病管理与肿瘤辅助治疗中展现出明确的应用潜力。值得注意的是,其药理活性与个体生理状态及用药环境高度关联,尤其对存在凝血功能异常、围手术期患者及妊娠期人群,需严格规避使用风险。在临床实践中,建议结合患者基础健康状况,优先采用标准化提取物制剂,并依据循证医学证据调整配伍方案,以平衡疗效与安全性。对于需长期联合抗凝药物的患者,定期监测凝血指标及肝功能变化,是规避药物相互作用引发不良反应的关键措施。

常见问题

桑黄适合哪些人群服用?

建议免疫力低下、慢性炎症患者及三高人群在医师指导下使用,健康人群无需刻意补充。

桑黄会与降压药产生冲突吗?

其活性成分可能增强部分降压药物效果,联合使用时需监测血压波动并调整剂量。

长期服用桑黄是否安全?

临床研究显示连续服用3-6个月未见明显毒性,但超过此周期需定期检查肝肾功能指标。

孕妇为何禁用桑黄?

所含三萜类物质可能刺激子宫平滑肌收缩,增加妊娠早期流产风险。

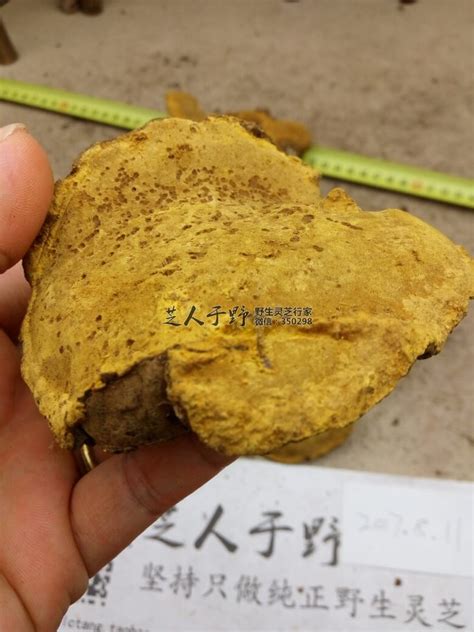

桑黄与灵芝功效有何差异?

灵芝侧重整体免疫调节,桑黄在抗肿瘤活性及纤维化疾病干预方面更具靶向性。

如何正确煎煮桑黄?

建议冷水浸泡30分钟后文火煎煮40分钟,有效成分溶出率可达75%以上。

术后患者为何需慎用?

其抗血小板聚集特性可能延长创面愈合时间,建议术后3个月内避免使用。

桑黄储存有哪些注意事项?

应置于阴凉干燥环境密封保存,受潮后易产生赭曲霉毒素等有害代谢产物。

上一篇:桑黄功效与临床应用价值

下一篇:桑黄作用效果与使用指南